Информация о течении беременности, родах и послеродовом периоде

Материал опубликован:

Обновлён:

ГБУЗ «Пензенская РБ» не предоставляет услуги по прерыванию беременности.

Правильное питание и поведение вовремя беременности.

Организация питания в период беременности направлена на

поддержание здоровья женщины, обеспечение развития малыша. Главное правило в достижении цели — ответственное отношение будущей мамы к своему ежедневному рациону. Нерациональное питание во время беременности оборачивается нутритивным дефицитом. Это приводит к возникновению внутриутробных патологий, осложнению гестации.

Рацион по триместрам.Организм ребенка в материнской утробе формируется постепенно.

Первый триместр.

Женский организм подстраивается под новые условия. Для беременной

типичны быстрая утомляемость, сонливость, нестабильное настроение.

А в это время закладываетсяфундамент здоровья малыша. У него формируются нервная и кровеносная системы, начинает интенсивно работать сердце.

Правильное питание в первом триместре — способ стабилизировать

мамино состояние и нивелировать риски внутриутробных аномалий.

Принципы рациона в 1 триместре:

• Не жадничать. Переедание усиливает симптомы токсикоза,

провоцирует сбой пищеварения. Питаться нужно малыми порциями с

интервалом в 3-3,5 часа.

• Позаботиться о «стройматериалах». Основа для формирования

клеток плода — белок. Из него организм получает 20 незаменимых

аминокислот, которые не может выработать самостоятельно. В меню

должно присутствовать нежирное мясо — индейка, курица, телятина.

Дважды в неделю необходимо кушать рыбу, чередуя нежирные сорта

(минтай, треску) с жирными (семгой, горбушей, лососем).

• «Договориться» с кишечником. Проблема многих женщин в начале

беременности — запоры. Справиться с ними помогает клетчатка,

которая содержится в сырых овощах, твердых фруктах, отрубях.

• Полонить запасы. Чтобыпредупредить витаминно-минеральный дефицит, в рацион нужно ввестикреветки, кальмары, морскую и цветную капусту, гречневую кашу, яйца,орехи.

• Не экспериментировать с напитками. Пить рекомендуется воду —

негазированную бутилированную или фильтрованную. Добавленный

свежевыжатый лимонный сок поможет успокоить тошноту.

Суточный калораж — 2500-2700. Распределение нутриентов: белки —

110 г, углеводы — 350 г, жиры (растительные + животные) — 75 г.

Второй триместр

Примерно к 14-15 неделе самочувствие женщины нормализуется —

проходит токсикоз, повышается физическая и эмоциональная

активность. У малыша начинают вырабатываться клетки крови,

укрепляется костная ткань, включается в работу гипофиз, появляются

первые волосы и ногти, прогрессирует минерализация костей, начинают

сокращаться мышцы. Чтобы обеспечить повысившиеся потребности

ребенка, маме нужно усиленно питаться. При этом увеличивать надо не

калораж, а количество полезных веществ. В это время оба организма

нуждаются в поступлении витамина D, кальция, железа.

Обязательные продукты в рационе:

• для обеспечения кальцием — сыр, творог, молоко, миндаль, кунжут;

• источники витамина D — жирная рыба, печень трески, яйца,

сливочное, льняное, оливковое масло;

• для профилактики железодефицита — говяжья и свиная печень,

какао, фасоль, капуста, яблоки, черника, зелень (шпинат, петрушка,

мята).

Во втором триместре важно контролировать количество поваренной

соли и выпитой жидкости. Это поможет избежать скачков артериального

давления, кардиоперегрузок. Рекомендуемые нормы: калории — 2800-

3000, белки — 120 г, жиры — 85 г, углеводы — 400 г.

Третий триместр

С 27 недели беременности женский организм начинает готовиться к

родам, а малыш — к появлению на свет. В это время гастрономические

причуды уступают место изжоге, запорам, одышке, отекам, стремительному набору веса.

Скорректировать самочувствие в 3 триместре поможет правильно

составленное меню. Что нужно сделать:

• Снизить количество белковой пищи. Профицит белка приводит к

дисфункциям почек, накоплению мочевой кислоты.

• Исключить провокаторов изжоги — кислую пищу, черный кофе,

блюда, приготовленные способом жарки.

• Заменить 50% животных жиров растительными маслами. Они

содержат незаменимые полиненасыщенные кислоты Омега-3 и Омега-6,

которые не синтезируются организмом, но нужны ему для усвоения

минералов и витаминов.

• Ограничить соленые продукты. Соль — причина отеков, нестабильной

работы почек, сердца, сосудов.

• Установить лимит на сладости. Простые углеводы быстро

превращаются в лишние килограммы, вызывают метеоризм, диспепсию,

проблемы с кожей.

• Употреблять больше овощей, фруктов, ягод, зелени. Натуральные

источники витаминов заряжают энергией, укрепляют иммунитет — это

пригодится во время родов.

Нормы по КБЖУ: калории — 2900-3100, белки — 100 г, жиры — 75 г,

углеводы — 400 г.

Что нельзя есть и пить?

В правильно составленном рационе беременной нет места вредным

продуктам.

На протяжении всего периода беременности необходимо исключить:

• фаст-фуд;

• ароматизированные снеки;

• острые соусы;

• копчености;

• продукты, содержащие много консервантов;

• спиртные напитки.

Будущей маме рекомендуется ограничить употребление колбасных и

кондитерских изделий, сладкой выпечки. Также нужно с осторожностью

относиться к цитрусовым фруктам, клубнике, грибам, кофе. Из продуктовой корзины желательно исключить пакетированные соки, бутилированный чай, сладкие коктейли, газировку. Соблюдать диету тяжело, но необходимо. Это поможет минимизировать вредное влияние на плод, сохранить беременность, улучшить самочувствие, избежать набора веса, развития гестационных осложнений — преэклампсии, пиелонефрита, диабета.

Клинические симптомы, требующие незамедлительного обращения к врачу-

акушер-гинекологу:

Показания для госпитализации в акушерско-гинекологический

стационар:

1. Развитие родовой деятельности.

2. Излитие или подтекание околоплодных вод.

3. Кровянистые выделения из половых путей, свидетельствующие об угрозе выкидыша.

4. Признаки угрожающих ПР.

5. Признаки ПОНРП.

6. Признаки ИЦН.

7. Рвота беременных > 10 раз в сутки и потеря массы тела > 3 кг за 1-1,5

недели при отсутствии эффекта от проводимой терапии.

8. Однократное повышение диастолического АД>110 мм рт. ст. или двукратное повышение диастолического АД>90 мм рт. ст. с интервалом не менее 4 часов.

9. Повышение систолического АД>160 мм рт. ст.

10. Протеинурия(1+).

11. Симптомы полиорганной недостаточности (головная боль, нарушения зрения, боли в эпигастрии, рвота, симптомы поражения печени, олиго'анурия, нарушения сознания, судороги в анамнезе, гиперрефлексия).

12. Признаки хориоамнионита.

13. ЗРП 2-3 степени.

14. Нарушение функционального состояния плода по данным допплерометрии и КТГ.

15. Внутриутробная гибель плода.

16. Острый живот.

17. Острые инфекционные и воспалительные заболевания.

Показания для госпитализации в акушерско-гинекологический

стационар 3-й группы:

Наличие рубца на матке после операции кесарева сечения и расположение плаценты по передней стенке матки согласно данным УЗИ (группа высокого риска по врастанию плаценты).

Кратность посещения врача акушера-гинеколога во время

нормальной беременности:

Оптимальная кратность посещения врача акушера-гинеколога

беременной женщиной с нормально протекающей беременностью

составляет от 4 до 7 раз. Оптимальным временем первого визита к врачу

является 1-й триместр беременности (до 10 недель)

Список анализов во время первого триместра беременности (0–14 недель)

На учет в женскую консультацию женщины обязаны встать до срока 12 недель. На первичном приеме врач-гинеколог проведет осмотр, соберет анамнез и назначит общеклинические и биохимические анализы крови:

- Общий анализ крови

- Биохимический анализ крови

- Анализ крови на TORCH инфекции - На антитела классов M, G к вирусам краснухи, а также токсоплазме

- ТТГ

- Коагулограмма

- анализ крови для определения группы крови, резус-фактора

- анализ крови на сифилис, гепатит B и C, ВИЧ.

- двойной тест (РАРР-А+ХГЧ). Позволяет обнаружить такие патологии, как синдромы Эдвардса, Патау, Дауна.

Кроме того, понадобится сдать анализ мочи, ПЦР на хламидии, микроскопическое исследование влагалищных выделений, онкоцитологический мазок шейки матки.

Какие анализы нужно сдать при беременности во втором триместре (14–26 недель)?

Комплекс анализов во время беременности в этот период включает:

- Общий анализ крови.

- Тест на резус-антитела (если у женщины отрицательный, а у партнера – положительный резус-фактор), проводится 1 раз в месяц до 28 недели беременности.

- После 14 недель также берут посев средней порции мочи.

Необходимые анализы во время третьего триместра беременности (27–40 недель)

По количеству исследований третий триместр такой же насыщенный, как и первый. Беременной женщине предстоит сделать анализ крови:

- Общий и биохимический.

- Коагулограмму.

-TORCH-панель.

- На гепатит B и C, сифилис, ВИЧ.

- ПГТТ (пероральный глюкозотолерантный тест).

Также следует сдать анализ мочи, пройти микроскопическое исследование выделений из влагалища (позволяет обнаружить гонококк, грибы кандида), бак.посев С-канала.

Во втором и третьем триместрах могут назначить дополнительные анализы крови, чтобы определить следующие характеристики:

- толерантность к глюкозе (его еще называют «на сахар»),

- содержание ферритина

Это делается для того, чтобы предотвратить осложнения беременности или вовремя устранить их

Другие обследования

Одни лишь результаты анализов не позволяют сформировать полное представление о состоянии здоровья женщины и ребенка. Поэтому беременным назначают и другие обследования:

- УЗИ. Женщине предстоит два ультразвуковых скрининга: в 12, 19-22 нед беременности

- ЭХО КГ плода проводится с 20-22 нед беременности

- ЭКГ. Нужно сделать, когда женщина становится на учет.

- КТГ (кардиотокограмму) проводят с 33 недели беременности. КТГ показывает сосотояние плода, сокращения матки.

Допплер-исследование. Проводят с 25 – 40 нед беременности, позволяет понять, достаточно ли кислорода и питательных веществ ребенок получает через плаценту.

На протяжении всей беременности необходимо посещать гинеколога: один раз в 3 недели в первом триместре, один раз в 2 недели – во втором, один раз в 7-10 дней – в третьем.

Помните, что при вынашивании ребенка важно не только своевременно проходить назначенные исследования и тесты, но и внимательно следовать рекомендациям врачей. Так, женщинам рекомендуют обратить внимание на питание, избегать стрессов, чаще гулять на свежем воздухе.

Прием витаминов и лекарственных препаратов во время беременности

Беременность— один из самых важных и одновременно непростых периодов в жизни женщины. К сожалению, большинство будущих мам за девять месяцев не могут избежать тех или иных проблем со здоровьем, которые требуют лекарственной терапии, не говоря о случаях наличия у беременной хронических заболеваний.

При медикаментозной терапии во время беременности необходимо всегда помнить о том, что:

любой лекарственный препарат на любом сроке беременности можно применять только в соответствии с показаниями и только по назначению лечащего врача;

выбор стоит делать в пользу лекарственных средств, которые имеют доказанную эффективность;

лечение лучше проводить только одним препаратом (комбинированное лечение в этот период нежелательно);

если это возможно, необходимо отдавать предпочтение лекарственным формам для местного (наружного) применения.

Очень важно помнить, что беременность — это период, во время которого формируется здоровье ребёнка на всю жизнь. И любое лекарственное вмешательство в это время — вынужденная необходимость, которая может принести не только пользу, но и немалый вред. Поэтому ни о каком самолечении не может быть и речи. Во время беременности врачи назначают лекарственные препараты только в необходимых случаях и по определённым показаниям. А в случаях, когда пациентка постоянно принимает лекарственные препараты, к вопросам планирования беременности стоит отнестись особенно внимательно и заранее провести коррекцию терапии.

Подавляющее большинство женщин имеют скрытый или явный дефицит каких-либо микронутриентов, одна из важнейших задач — выявить его и принять необходимые меры ещё до наступления беременности.

Точная диагностика — лабораторный анализ уровней витаминов и минералов — сложна, затратна и не всегда доступна (если манифестную анемию можно верифицировать по общему анализу крови, то, например, концентрацию магния приходится определять в слюне, ногтях, волосах или эритроцитах с помощью дорогостоящих методик).

Общие проявления нехватки практически любого микронутриента включают необъяснимые другими причинами слабость, повышенную утомляемость, сниженную физическую и умственную работоспособность, эмоциональную подавленность и т.п. Часто эти неспецифические симптомы связаны с дефицитом микронутриентов при недоедании (например, из-за сниженного аппетита), хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, особенно сопровождающихся диареей (они снижают всасывание и повышают выведение) и увлечении разнообразными диетами.

Женщины, особенно планирующие беременность, нуждаются в дополнительных источниках микронутриентов. По имеющимся рекомендациям ВОЗ абсолютно всем, начиная с периода прегравидарной подготовки, показан приём препаратов фолиевой кислоты и железа — их не хватает подавляющему большинству людей, а дефицит чреват тяжёлыми дефектами развития плода и даже внутриутробной гибелью.

Беременной пациентке назначается пероральный прием фолиевой кислоты за 2-3 месяца до предполагаемого зачатия и на протяжении первых 12 недель беременности в дозе не менее 400 мкг в день. Достаточное поступление фолиевой кислоты в организм беременной женщины снижает риск рождения ребенка с дефектом нервной трубки (например, анэнцефалией или расщеплением позвоночника).

Беременной пациентке рекомендовано назначить пероральный прием препаратов йода (калия йодида) на протяжении всей беременности в дозе 200 мкг в день.

Беременной пациентке группы высокого риска по развитию преэклампсии во время беременности и при низком потреблении кальция (менее 600 мг/день) рекомендовано назначить пероральный прием препаратов кальция на протяжении всей беременности в дозе 1 г/день.

Назначение препаратов кальция на протяжении всей беременности у пациенток группы высокого риска преэклампсии снижает риск развития данного заболевания.

Беременной пациентке группы высокого риска гиповитаминоза витамина D рекомендовано назначить пероральный прием витамина D на протяжении всей беременности в дозе 10 мкг (400 МЕ) в день.

В группе высокого риска гиповитаминоза витамина D его назначение снижает риск таких акушерских осложнений, как преэклампсия, задержка развития плода и гестационный сахарный диабет. К группе высокого риска гиповитаминоза витамина D относятся женщины с темной кожей, имеющие ограничения пребывания на солнце, со сниженным уровнем потребления мяса, жирной рыбы, яиц, с индексом массы тела до беременности ≥30 кг/м.

Один из важнейших микронутриентов — магний, — как правило, остаётся без заслуженного внимания. При этом 30% жителей России получают менее 70% от суточной потребности этого элемента. Это неудивительно, поскольку в рационе среднестатистического россиянина продуктов, богатых этим элементом (длиннозёрного коричневого риса, кукурузы, шпината, бобов, картофеля с кожурой, орехов, бананов, магниевой минеральной воды), недостаточно для поступления необходимых 320 мг/сут. Беременным этого микронутриента нужно ещё больше — 400 мг/сут, что связано с повышенным расходом на рост матки, формирование плаценты и нужды плода. Магний необходим на ранних этапах эмбриогенеза, а также при инвазии трофобласта и формировании плаценты. Кроме того, магний участвует в энергетическом обмене. Соответственно, наибольшую магниевую потребность испытывают органы с интенсивным энергообменом — мозг, миокард, плацента, матка и скелетные мышцы (если не считать кости, в которых находится до 60% запасов этого элемента, обеспечивающего прочность ткани и абсорбцию кальция). Ещё одна важная роль магния — обеспечение фазы покоя при проведении нервных импульсов и участие в синтезе ключевых нейромедиаторов. И этим процессы с его участием не исчерпываются: среди них регуляция сосудистого тонуса и поддержание нормального артериального давления, профилактика чрезмерного тромбообразования и многое другое.

Современное развитие нутрициологии и диететики — путь к формированию ответственного отношения к здоровью и приобретение новых знаний о его поддержании. Роль питания сложно переоценить, при этом каждый его компонент важен и не должен быть забыт. Как показывают исследования, плод нуждается в сбалансированном поступлении питательных веществ, и заботиться об этом, конечно, должна будущая мать. Задача акушера-гинеколога — помочь ей сформировать правильный рацион и компенсировать тот или иной дефицит лекарственными препаратами.

Необходимость избегания факторов риска для профилактики осложнений во время беременности

Здоровье — одно из важнейших аспектов нашей жизни, а беременность женщины тем более требует особого подхода, ведь в дальнейшем стоит задача произвести на свет новую и здоровую жизнь.

Течение беременности и родов зависит от многих факторов, влияющих на здоровье матери и плода. Из-за несоблюдения мер предосторожности и рекомендаций врачей, могут возникнуть осложнения, в дальнейшем приводящие к патологиям. Это очень важный период в жизни женщины, к которому нужно подходить очень серьезно.

Так как в первые 12 недель внутриутробного развития происходит закладка внутренних органов и систем ребёнка, то важно понимать, что нужно придерживаться системы мер профилактики, начиная с момента, как только вы узнали о беременности.

Для профилактики осложнений необходимо:

Придерживаться здорового питания — это одно из главнейших правил, ведь от него зависит самочувствие малыша. Для рационального питания очень важен режим приёма пищи. Принимать пищу лучше 4–5 раз в день, причём мясо, рыбу, крупы следует употреблять утром или днём, а за ужином желательно ограничиться молочно-растительной пищей. С осторожностью добавляйте в пищу поваренную соль, лучше использовать йодированную. Рекомендуемая норма — не более 5 г в день, однако помните, что соль уже содержится во многих продуктах питания, поэтому старайтесь не досаливать пищу. Ни в коем случае нельзя ограничивать потребление жидкости!

Лучше отказаться от продуктов, которые могут быть микробиологически небезопасными и служить источником инфекций и паразитов (незрелые мягкие сыры, непастеризованное молоко, термически недообработанные рыба, мясо, курица, плохо промытые овощи, сырые или недоваренные яйца).

Беременной женщине рекомендовано отказаться от вегетарианства и снижать потребление кофеина.

Вегетарианство во время беременности увеличивает риск синдром задержки роста плода. Большое количество кофеина (более 300 мг/сут – до 5 чашек в день) увеличивает риск прерывания беременности и рождения маловесных детей.

Избегать любых стрессовых ситуаций, объяснить это родным и близким, что вам категорически нельзя нервничать. Стоить отметить, что немаловажным фактором является поддержка партнёра, будущего отца ребёнка. Эмоциональный фон играет одну из важнейших ролей.

Следовать правильному распределению труда и отдыха, так как нельзя изнурять себя сильными нагрузками, но и сильно много отдыха не рекомендуется, нужна золотая середина; Рекомендовано отказаться от работы, связанной с длительным стоянием или с излишней физической нагрузкой, работы в ночное время и работы, вызывающей усталость.

Данные виды работ ассоциированы с повышенным риском преждевременных родов, гипертензии, гестоза и синдрома задержки роста плода. Беременной пациентке рекомендовано отказаться от работы, связанной с воздействием рентгеновского излучения. При нормальном течении беременности рекомендована умеренная физическая нагрузка (20 - 30 минут в день).

Полностью исключить алкоголь и курение. Несмотря на отсутствие высоко доказательных данных негативного влияния малых доз алкоголя на акушерские и перинатальные осложнения, накоплено достаточное количество наблюдений о негативном влиянии алкоголя на течение беременности вне зависимости от принимаемой дозы алкоголя, например, алкогольный синдром плода и задержка психомоторного развития. Курение во время беременности ассоциировано с такими осложнениями как синдром задержки роста плода, преждевременые роды, предлежание плаценты, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, гипотиреоз у матери, преждевременное излитие околоплодных вод, низкая масса тела при рождении, перинатальная смертность и эктопическая беременность. Примерно 5 - 8% преждевременных родов, 13 - 19% родов в срок ребенком с низкой массой тела, 23 - 34% случаев внезапной детской смерти и 5 - 7% смертей в детском возрасте по причинам, связанным с патологическим течением пренатального периода, могут быть ассоциированы с курением матери во время беременности. Дети, рожденные от курящих матерей, имеют повышенный риск заболеваемости бронхиальной астмой, кишечными коликами и ожирением. Не принимать сильнодействующих препаратов, во всём нужна консультация врача и тем более в каких-либо препаратах.

Беременной женщине с нарушением микрофлоры влагалища рекомендовано воздерживаться от половой жизни до восстановления микробиоты влагалища.

Половые контакты у беременной пациентки с нарушением микрофлоры влагалища увеличивают риск преждевременных родов.

Жалобы при которых срочно нужно обратиться к врачу:

1. Рвота> 5 раз в сутки

2. Потеря массы тела> 3 кг за 1-1,5 недели

3. Повышение артериального давления> 120/80 мм рт. ст.,

4. Проблемы со зрением, такие как размытие или мигание перед глазами, сильная головная боль,

5. Боль внизу живота любого характера (ноющая, схваткообразная, колющая и др.), эпигастральная боль (в области желудка),

6. Отек лица, рук или ног,

7. Появление кровянистых или обильных жидких выделений из половых путей, лихорадка более 37,5,

8. Отсутствие или изменение шевелений плода на протяжении более 12 часов (после 20 недель беременности).

9. Назначение витаминов и пищевых добавок

Здоровье мамы и её малыша в её руках.

Вакцинация во время беременности – одна из наиболее эффективных и перспективных стратегий предотвращения заболеваемости и смертности по инфекционным причинам среди беременных женщин и новорожденных детей, находящая все более широкое применение во всем мире. Высокая эффективность и безопасность вакцинации беременных женщин были показаны для ряда важных инфекций, таких как грипп, коклюш, столбняк. По мере накопления данных об эффективности и безопасности вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции во время беременности все большее число стран включает ее в приоритетные программы вакцинации. В последние годы достигнут прогресс в разработке новых вакцин, предназначенных главным образом для использования во время беременности (вакцины против стрептококка группы B, респираторно-синцитиального вируса, цитомегаловируса).

По данным многих исследований, рекомендация акушера-гинеколога о вакцинации с предоставлением достаточной информации о необходимости и безопасности вакцинации для женщины и новорожденного ребенка является ключевым фактором для принятия беременной женщиной решения вакцинироваться.

За последние несколько десятилетий был достигнут существенный прогресс в области организации помощи беременным женщинам и родовспоможения, однако проблема материнской и младенческой смертности глобально до сих пор не решена

Вакцины против туберкулеза, гепатита B, полиомиелита, столбняка, коклюша, дифтерии, ротавируса, кори, инфекции, вызываемой Haemophilus influenzaeтипа b (Hib), вводятся миллионам младенцев, предотвращая 2,5 млн смертей ежегодно . Количество ежегодно вакцинируемых младенцев – более 116 млн, или 86% всех родившихся детей, достигло рекордно высокого уровня. Показатель смертности детей в возрасте до 5 лет снизился на 24%, в основном благодаря иммунизации.

Отдельного внимания заслуживают стратегии вакцинации, направленные на предотвращение смертности среди новорожденных детей. Учитывая, что в настоящее время почти половина смертей среди детей в возрасте до 5 лет приходится на период новорожденности и большая часть этих смертей вызвана инфекциями, эти стратегии обладают огромным потенциалом снижения детской смертности. К таким стратегиям относятся вакцинация новорожденного ребенка и вакцинация женщины во время беременности для индукции защитных антител, которые передаются ребенку.

Вакцинация во время беременности, как и в целом использование лекарств во время беременности, на протяжении десятилетий является предметом этических дискуссий. До недавнего времени преобладающий этический подход к вакцинации во время беременности основывался на принципе предосторожности, ограничивающем внедрение новых вмешательств. Такой подход в сочетании с неприятием риска производителями вакцин привел к исключению беременных женщин из испытаний вакцин и, соответственно, к пробелам в доказательствах безопасности и эффективности вакцин среди беременных.

В последние годы в связи с повышенным вниманием к потенциалу вакцинации во время беременности были пересмотрены соответствующие этические подходы, что привело к определенным изменениям в этой области.

Эффективность и безопасность вакцин, рекомендуемых во время беременности

Текущие стратегии вакцинации во время беременности

Иммунизация беременных женщин для защиты матери, плода и новорожденного ребенка от инфекции находит все более широкое применение во всем мире, в странах как с низким и средним уровнем доходов, так и с высоким уровнем доходов . Первые доказательства защитного действия вакцинации (против оспы) во время беременности были зарегистрированы еще в конце XIX в. Многочисленные вспышки инфекций, включая пандемии, жертвами которых часто становились беременные женщины и младенцы, в совокупности с достижениями в области вакцинопрофилактики инфекций в конечном итоге привели к смене парадигмы в исследованиях и политике в отношении вакцинации беременных женщин.

Вакцинация во время беременности индуцирует образование или повышение уровня специфических материнских антител, которые затем передаются ребенку. Иммуноглобулины G в основном передаются через плаценту в III триместре беременности, в то время как секреторный иммуноглобулин A проходит через грудное молоко . Уровни материнских антител, передаваемых ребенку через плаценту, многократно возрастают в течение последних недель беременности. Эти антитела обеспечивают защиту новорожденного от инфекций в раннем возрасте. Важное отличие вакцинации беременной женщины от вакцинации новорожденного ребенка – это временный характер защиты, обеспечиваемой материнскими антителами.

Обязательной для женщины, ожидающей ребёнка, является сезонная вакцинация против гриппа, которая в соответствии с национальным календарём прививок проводится во 2 и 3 триместре, начиная с 13 недель беременности. В исключительных случаях при наличии повышенного риска развития послегриппозных осложнений вакцинацию рекомендуют проводить вне зависимости от срока беременности. С целью профилактики заболевания используются препараты, не содержащие мертиолят, в период с сентября по февраль.

В целом ряде развитых стран, введена обязательная вакцинация беременных женщин против коклюша, дифтерии, столбняка, начиная с 28 недель беременности. Для этого применяется бесклеточная вакцина с уменьшенным количеством дифтерийного анатоксина для выработки стойкого иммунитета и минимизации поствакцинальных реакций. Это помогает защитить как саму беременную женщину, так и новорожденного младенца, уязвимого к тяжелому течению этих инфекций, которые в 60-90% случаев приводят к летальному исходу или серьезным осложнениям у малышей первого полугодия жизни, которые еще не успели полноценно привиться АКДС.

Беременным женщинам при необходимости разрешена постконтактная профилактика бешенства антирабической вакциной в сочетании с иммуноглобулином.

По показаниям, в условиях высокого риска заражения, допускается иммунизация против вирусного гепатита В вакциной без мертиолята, беременным с риском инфицирования (прямой контакт с носителем, инфицированные ВИЧ).

!!! В период беременности Запрещено введение живых вакцин. Однако, если женщина не знала о наступившей беременности и была привита, это не должно являться причиной преждевременного её прерывания. В случае контакта с больным, например, корью, не болевшей и не привитой беременной женщины, иммунопрофилактика может проводиться с помощью заместительного иммуноглобулина и рассматривается в каждом индивидуальном случае.

Учитывая высокий риск инфицирования возможна иммунизация инактивированными вакцинами против менингококка, пневмококка, гепатита А, брюшного тифа, желтой лихорадки. Например, женщин, страдающих бронхолёгочными заболеваниями (бронхиальная астма, ХОБЛ, курящие), рекомендовано прививать против пневмококковой инфекции и коклюша. Путешествующим в эндемичные регионы возможно потребуется иммунизация против менингококковой инфекции, гепатита А, в случае высокой вероятности заражения брюшным тифом или желтой лихорадкой, потребуется соответствующая прививка.

Развитие ребенка по неделям

Будущим мамам всегда любопытно, как идет развитие плода во время, когда его ждут с таким нетерпением. Поговорим и посмотрим на фото и картинки, как растет и развивается плод по неделям.

Что же делает пузожитель целых 9 месяцев в животике у мамы? Что чувствует, видит и слышит?

Беременность: развитие плода по неделям

Начнем рассказ о развитии плода по неделям с самого начала — от момента оплодотворения. Плод возрастом до 8ми недель называют эмбрионом, это происходит до формирования всех систем органов.

Развитие эмбриона: 1-я неделя

Яйцеклетка оплодотворяется и начинает активно дробиться. Яйцеклетка направляется к матке, по пути освобождаясь от оболочки.

Яйцеклетка оплодотворяется и начинает активно дробиться. Яйцеклетка направляется к матке, по пути освобождаясь от оболочки.

На 6—8й дни осуществляется имплантация яйца — внедрение в матку. Яйцо оседает на поверхность слизистой оболочки матки и спользуя хориальные ворсинки прикрепляется к слизистой матки.

Развитие эмбриона: 2–3 недели

Эмбрион активно развивается, начиная обосабливаться от оболочек. На данном этапе формируются зачатки мышечной, костной и нервной систем. Поэтому этот период беременности считают важным.

Развитие эмбриона: 4–7 недели

У эмбриона формируется сердце, головка, ручки, ножки и хвост. Определяется жаберная щель. Длина эмбриона на пятой неделе доходит до 6 мм.

На 7й неделе определяются зачатки глаз, живот и грудь, а на ручках проявляются пальцы. У малыша уже появился орган чувств — вестибулярный аппарат. Длина эмбриона — до 12 мм.

Развитие плода: 8-я неделя

У плода определяется лицо, можно различить ротик, носик, ушные раковины. Головка у зародыша крупная и ее длина соотносится с длиной туловища; тельце плода сформировано. Уже существуют все значимые, но пока еще не полностью сформированные, элементы тела малыша. Нервная система, мышцы, скелет продолжают совершенствоваться.

Развитие плода на фото уже чувствительные ручки и ножки: неделя 8

У плода появилась кожная чувствительность в области ротика (подготовка к сосательному рефлексу), а позже в области личика и ладошек.

На данном сроке беременности уже заметны половые органы. Жаберные щели отмирают. Плод достигает 20 мм в длину.

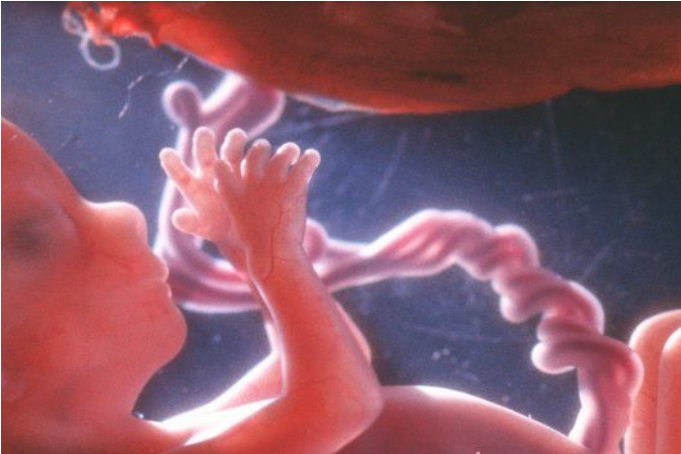

Развитие плода: 9–10 недели

Пальчики на руках и ногах уже с ноготками. Плод начинает шевелиться в животе у беременной, но мать пока не чувствует этого. Специальным стетоскопом можно услышать сердцебиение малыша. Мышцы продолжают развиваться.

Вся поверхность тела плода чувствительна и малыш с удовольствием развивает тактильные ощущения, трогая свое собственное тельце, стенки плодного пузыря и пуповину. За этим очень любопытно наблюдать на УЗИ. Кстати малыш сперва отстраняется от датчика УЗИ (еще бы, ведь он холодный и непривычный!), а потом прикладывает ладошки и пяточки пытаясь потрогать датчик.

Удивительно, когда мама прикладывает руку к животу, малыш пытается освоить мир и старается прикоснуться своей ручкой «с обратной стороны».

Удивительно, когда мама прикладывает руку к животу, малыш пытается освоить мир и старается прикоснуться своей ручкой «с обратной стороны».

Развитие плода: 11–14 недели

У малыша сформированы руки, ноги и веки, а половые органы становятся различимы (вы можете узнать пол ребенка). Плод начинает глотать, и уж если ему что-то не по-вкусу, например, если в околоплодные воды (мама что-то съела) попало что-то горькое, то малыш станет морщиться и высовывать язык, делая меньше глотательных движений.

Кожица плода выглядит прозрачной.

Почки отвечают за производство мочи. Внутри костей образуется кровь. А на голове начинают расти волосики. Двигается уже более скоординировано.

Почки отвечают за производство мочи. Внутри костей образуется кровь. А на голове начинают расти волосики. Двигается уже более скоординировано.

Развитие плода: 15–18 недели

Кожа розовеет, ушки и другие части тела, в том числе и лицо уже видны. Представьте, ребенок уже может открывать ротик и моргать, а также делать хватательные движения. Плод начинает активно толкаться в мамином животике. Пол плода возможно определить на УЗИ.

Развитие плода: 19–23 недели

Малыш сосет пальчик, становится более энергичным. В кишечнике плода образуется псевдо-кал — меконий, начинают работать почки. В данный период головной мозг развивается очень активно.

Слуховые косточки костенеют и теперь способны проводить звуки, малыш слышит маму — биение сердца, дыхание, голос. Плод интенсивно прибавляет в весе, формируются жировые отложения. Вес плода достигает 650 г, а длина — 300 мм.

Легкие на данном этапе развития плода развиты настолько, что малыш в искусственных условиях палаты интенсивной терапии может выжить.

Развитие плода: 24–27 недели

Легкие продолжают развиваться. Теперь малыш уже засыпает и просыпается. На коже появляются пушковые волосики, кожа становится морщинистой и покрыта смазкой. Хрящи ушек и носика еще мягкие.

Губы и ротик становятся чувствительней. Глазки развиваются, приоткрываются и могут воспринимать свет и жмурится от прямых солнечных лучей. У девочек большие половые губы пока не прикрывают малые, а у мальчиков яички пока не опустились в мошонку. Вес плода достигает 900–1200 г, а длина — 350 мм.

9 из 10 детей рожденных на данном сроке выживают.

Развитие плода: 28–32 недели

Теперь легкие приспособлены к тому, чтобы дышать обычным воздухом. Дыхание ритмичное и температура тела контролируются ЦНС. Малыш может плакать и отвечает на внешние звуки.

Ребенок открывает глазки бодрствуя и закрывает во время сна.

Кожа становится толще, более гладкой и розоватой. Начиная от данного срока плод будет активно прибавлять в весе и быстро расти. Почти все малыши преждевременно родившиеся на данном сроке жизнеспособны. Вес плода достигает 2500 г, а длина — 450 мм.

Развитие плода: 33–37 недели

Плод реагирует на источник света. Прирастает тонус мышц и малыш может поворачивать и поднимать голову. На которой, волосики становятся шелковистыми. У ребенка развивается хватательный рефлекс. Легкие полностью развиты.

Развитие плода: 38–42 недели

Плод довольно развит, подготовлен к рождению и считается зрелым. У малыша отточены более 70-ти разных рефлекторных движений. За счет подкожной жировой клетчатки кожа малыша бледно-розовая. Головка покрыта волосиками до 3 см.

Малыш отлично усвоил движения мамы, знает когда она спокойна, взволнована, расстроена и реагирует на это своими движениями. Плод за внутриутробный период привыкает к перемещениям в пространстве, поэтому малыши так любят когда их носят на руках или катают в коляске. Для младенца это совершенно естественное состояние, поэтому он успокоится и заснет, когда его покачают.

Ногти выступают за кончики пальчиков, хрящики ушек и носика упругие. У мальчиков яички опустились в мошонку, а у девочек большие половые губы прикрывают малые. Вес плода достигает 3200-3600 г, а длина — 480-520 мм.

После появления на свет малыш тоскует по прикосновениям к своему тельцу, ведь первое время он не может сам себя ощупывать — ручки и ножки не так уверенно слушаются ребенка как это было в околоплодных водах. Поэтому, чтобы ваш малыш не чувствовал себя одиноко, его желательно носить на руках, прижимать к себе поглаживая его тельце.

После появления на свет малыш тоскует по прикосновениям к своему тельцу, ведь первое время он не может сам себя ощупывать — ручки и ножки не так уверенно слушаются ребенка как это было в околоплодных водах. Поэтому, чтобы ваш малыш не чувствовал себя одиноко, его желательно носить на руках, прижимать к себе поглаживая его тельце.

И еще, младенец очень хорошо помнит ритм и звук вашего сердца. Поэтому утешить малыша можно так — возьмите его на руки, положите на левую сторону и ваше чудо утихомириться, перестанет плакать и заснет. А для вас, наконец, наступит время блаженства :) .

И еще, младенец очень хорошо помнит ритм и звук вашего сердца. Поэтому утешить малыша можно так — возьмите его на руки, положите на левую сторону и ваше чудо утихомириться, перестанет плакать и заснет. А для вас, наконец, наступит время блаженства :) .

Даже одна-единственная беременность — это огромный стресс для женского организма. Изменения гормонального статуса и иммунной системы, увеличение массы тела и объема кровотока, появление дополнительных затрат на постройку и питание нового организма- все это может серьезно сказаться на здоровье женщины. Если же таких беременностей несколько, то опасность для женского организма возрастает многократно.

После беременности организм восстанавливается не менее 2-х лет, а каждая последующая беременность требует более длительного периода восстановления.

Естественные роды повышают риск недержания мочи из-за повреждения тазовых мышц, нервов и связок. Разрывы и разрезы также могут вызывать недержание.

Геморрой- распространенное заболевание, которое часто появляется в период беременности из-за давления увеличенной маткой на брюшную полость. К возникновению геморроя могут привести и потуги во время родов.

Часто у беременных возникают проблемы с зубами из-за того, что кальций активно расходуется на построение скелета ребенка, как следствие ухудшение состояния зубов, волос, ногтей женщины.

Каждая беременность требует большого внимания и контроля со стороны медицинского персонала, а также самой женщины. Чтобы избежать тяжелых последствий для организма матери следует ответственно подходить к будущей беременности и заниматься планированием совместно с отцом ребенка для создания большой и дружной семьи.

Нормальные роды - своевременные роды одним плодом, начавшиеся спонтанно, с низким риском акушерских осложнений к началу родов и прошедшие без осложнений, при которых ребенок родился самопроизвольно в головном предлежании, после которых родильница и новорожденный находятся в удовлетворительном состоянии.

Объективными признаками родов являются: сокращения матки с определенной регулярностью (во время активной фазы не менее 3-х схваток за 10 мин) и структурные изменения шейки матки (укорочение-сглаживание-раскрытие).

Роды состоят из 3-х периодов.

Первый период родов - время от начала родов до полного раскрытия маточного зева.

Первый период родов состоит из латентной и активной фазы.

Латентная фаза характеризуется сокращениями матки (нередко болезненными), сглаживанием и прогрессирующим раскрытием маточного зева до 5 см.

Активная фаза характеризуется регулярными болезненными сокращениями матки, более быстрым раскрытием маточного зева от 5 см до полного раскрытия. Максимальная продолжительность латентной фазы у первородящих не более 20 часов, у повторнородящих -14 часов. Продолжительность активной фазы обычно не превышает 12 часов в первых родах и 10 часов в последующих родах.

Второй период родов - время от полного раскрытия маточного зева до рождения плода. Продолжительность второго периода при первых родах обычно не более 3 часов, при повторных - не более 2 часов. Продолжительность второго периода может увеличиться еще на 1 час при эпидуральной анальгезии и составлять 4 часа у первородящих и 3 часа у повторнородящих пациенток.

Третий период родов - время от рождения плода до рождения последа. В 90% третий период родов завершается в течение 15 минут, еще в 7% - в течение 30 минут после рождения плода.

Характеристики нормальных родов

1. Одноплодная беременность.

2. Головное предлежание плода.

3. Соразмерность головки плода и таза матери.

4. Доношенная беременность 37 недель 1 день – 41 нед. (от первого дня последней менструации).

5. Координированная родовая деятельность, не требующая корригирующей терапии.

6. Нормальный механизм родов (передний или задний вид затылочного предлежания).

7. Своевременное излитие околоплодных вод при раскрытии шейки матки более 5 см в активную фазу первого периода родов или амниотомия по показаниям.

8. Отделение последа происходит самостоятельно, рождение - самостоятельно или наружными приемами.

9. Отсутствие разрывов тканей родового канала или только незначительные, поверхностные повреждения.

10. Отсутствие оперативных вмешательств в родах.

11. Физиологическая кровопотеря в среднем составляет 0,5% от массы тела и не должна превышать 500мл (тщательный учет!).

12. Средняя продолжительность физиологических родов в современных условиях колеблется от 7-8 до 16 часов у первородящих (не более 18 часов), и от 5-6 до 10 часов у повторнородящих (не более 12 часов).

13. Рождение живого и здорового доношенного ребенка.

Оценка по шкале Апгар на 1-й и 5-й минутах жизни ребенка должна соответствовать 8 баллам и более.

Показания для проведения кесарева сечения включают в себя:

1. Предлежание плаценты (полное, неполное с кровотечением).

2. Преждевременную отслойку нормально расположенной плаценты.

3. Предыдущие операции на матке (два и более КС, одно КС в сочетании с другими

относительными показаниями, миомэктомия (за исключением субмукозного

расположения миоматозного узла и субсерозного на тонком основании), операции по поводу пороков развития матки в анамнезе).

4. Неправильные положение и предлежание плода (поперечное, косое положения,

тазовое предлежание плода с предполагаемой массой 3600 г и более, а также тазовое

предлежание в сочетании с другими относительными показаниями к КС, лобное,

лицевое, высокое прямое стояние стреловидного шва).

5. Многоплодную беременность (при любом неправильном положении одного из

плодов, тазовое предлежание 1-го плода); фето-фетальный трансфузионный синдром.

При головном предлежании 1-го плода эффект планового кесарева сечения в снижении

перинатальной заболеваемости и смертности для второго плода неизвестен, поэтому в этом

случае кесарево сечение не должно проводиться рутинно [С].

Если предлежание 1-го неголовное, то эффект планового кесарева сечения в улучшении

исходов также неизвестен, однако в данном случае необходимо плановое кесарево сечение

[GPP].

1. Беременность сроком 41 нед и более при отсутствии эффекта от подготовки к родам.

2. Плодово-тазовые диспропорции (анатомически узкий таз II–III степени сужения,

деформация костей таза, плодово-тазовые диспропорции при крупном плоде,

клинический узкий таз).

Пельвиометрия не используется для принятия решения о способе родоразрешения [А].

Определение размеров плода клинически и по ультразвуковым данным не может точно

выявить плодово-тазовую диспропорцию [В]

1. Анатомические препятствия родам через естественные родовые пути (опухоли шейки

матки, низкое [шеечное] расположение большого миоматозного узла, рубцовые деформации шейки матки и влагалища после пластических операций на мочеполовых

органах, в т.ч. зашивание разрыва промежности III степени в предыдущих родах).

2. Угрожающий или начавшийся разрыв матки.

3. Преэклампсию тяжёлой степени, HELLP-синдром или эклампсию при беременности и в

родах (при отсутствии условий для родоразрешения per vias naturales);

4. Соматические заболевания, требующие исключения потуг (декомпенсация сердечно-сосудистых заболеваний, осложнённая миопия, трансплантированная почка и др.).

5. Дистресс плода (острая гипоксия плода в родах, прогрессирование хронической

гипоксии во время беременности при «незрелой» шейке матки, декомпенсированные формы плацентарной недостаточности).

6. Выпадения пуповины.

7. Некоторые формы материнской инфекции:

8. при отсутствии лечения ВИЧ-инфекции во время беременности или при вирусной

нагрузке более 1000 копий/мл;

9. при гепатите В нет доказательств, что плановое кесарево сечение снижает риск

передачи инфекции новорождённому, поэтому оно не требуется [В]. Передача

гепатита В может быть снижена при назначении ребёнку иммуноглобулина и

вакцинации.

При гепатите С не требуется плановое кесарево сечение, т.к. риск передачи инфекции не

снижается [С].

Женщины с первичным генитальным герпесом в III триместре должны быть родоразрешены

путём планового кесарева сечения [С].

Женщины с рецидивирующим ВПГ должны быть информированы о недоказанном эффекте

планового кесарева сечения в плане передачи новорождённому, и плановое кесарево сечение не требует рутинного применения [С]

1. Некоторые аномалии развития плода (гастрошизис, омфалоцеле, крестцово-

копчиковая тератома больших размеров и др.) и нарушение коагуляции у плода.

Примечание. 1. Преждевременные роды ассоциируются с повышенной неонатальной заболеваемостью и смертностью. Однако эффект планового кесарева сечения в улучшении этих показателей не доказан, поэтому рутинно не проводится [С].

Подготовка к родам- один из самых ответственных этапов беременности.

Получить консультации специалистов и выстроить план подготовки к родам можно на курсах, организованных в женских консультациях, так и на приеме у врача, наблюдающего беременную.

Во время подготовки к родам стоит потратить время на получение базовой информации, связанной с воспитанием малыша, его этапами взросления, основами грудного вскармливания

При подготовке к родам можно: заниматься йогой, совершать прогулки, плавать в бассейне. Не рекомендуется во время беременности кататься на велосипеде, делать упражнения на пресс, поднимать тяжести.

За несколько недель до предполагаемой даты родов нужно приготовить все вещи, которые вы возьмете с собой. Это документы, личные вещи, предметы гигиены, вещи для малыша.

Подготовка к родам-увлекательный процесс, помогающий будущей маме настроиться на предстоящую встречу с малышом, обрести спокойствие и уверенность в себе. А если что-то кажется непонятным и возникают сомнения стоит консультироваться с лечащим врачом.

Многих женщин, находящихся в «интересном положении», беспокоит страх предстоящей родовой боли. Но оказывается, современное акушерство научилось регулировать болевое восприятие в родах. Существуют методы как медикаментозного, так и немедикаментозного обезболивания. Об этом и поговорим, чтобы применить полученные знания на практике.

Немедикаментозное обезболивание

Это такие методы, при которых не нужно использовать какие-либо лекарства. Перечислим 5 основных и самых работающих вариантов немедикаментозного обезболивания.

Психологическая подготовка

Неизвестность порождает страх. Женщина, особенно первородящая, не знает, как будет протекать процесс родов, что будет впереди и как долго придется ждать до появления на свет малыша. Однако развеять все опасения поможет Школа беременных. На занятиях врачи будут рассказывать об основных моментах, с которыми придется столкнуться в родах, научат, как на них правильно реагировать, и что делать, чтобы помочь ребенку родиться.

Полученные знания будут способствовать гармонизации нервной системы и снизят уровень тревожности. Психологическая подготовка создает благоприятный фон, который устраняет страх боли в родах.

Тренировка мышц

Важно начать тренировки как можно раньше. Наилучший результат этот способ принесет тем женщинам, которые практически с первых дней зачатия начали «прокачку».

Тренировать нужно не только мышцы тазового дна, но и все мышцы тела, ведь в родах нет ни одной мускулы, которая бы не работала. Если беременность протекает без осложнений, то никаких ограничений к достаточной физической активности у женщины нет. Можно заниматься любым видом спорта, главное — чтобы вам было комфортно, и вы не испытывали болевых ощущений. Подойдет ходьба, плавание, йога, фитнес и любой другой вариант. Не существует универсального вида спорта, предназначенного специально для беременных. Поэтому выбирайте по своим предпочтениям.

Релакс

В родах все органы и системы материнского организма испытывают напряжение. Поэтому чтобы уменьшить боль, научитесь расслабляться. Это действительно можно сделать, если тренироваться. Подойдут любые релаксирующие техники. Заранее порепетируйте во время беременности, чтобы в самый ответственный момент помочь себе и ребенку, ведь в родах малыш испытывает сильный стресс. Ему не легко так же, как и вам.

Дыхание

Правильное дыхание насыщает организм кислородом и тем самым отвлекает от боли. Существует огромное количество техник, которые объясняют, как правильно дышать в родах. Запутаться в таком многообразии достаточно легко. Но есть одно универсальное правило. Надо делать глубокий вдох через нос и медленно выдыхать через рот, при этом губы следует сложить в трубочку.

Массаж

Массаж поясничной и крестцовой области помогает уменьшить выраженность родовой боли. Вы можете самостоятельно массировать эти зоны или попросить партнера, который находится рядом с вами. Помимо такой помощи, партнерские роды также хороши и тем, что вы получаете серьезную моральную поддержку.

Медикаментозное обезболивание

Один из распространенных методов медикаментозного уменьшения боли — это эпидуральная аналгезия («укол в спину»). Анестезиолог по всем правилам вводит катетер в пространство между твердой мозговой оболочкой и надкостницей позвоночника. По этому проводнику доставляются обезболивающие препараты. Важно понимать, что катетер не вводится в спинной мозг, он находится в пространстве, где расположены нервные стволы, отвечающие за болевую чувствительность. Местные анестетики, которые используются при эпидуральной аналгезии, блокируют проведение электрических импульсов по этим стволам и тем самым предотвращают родовую боль.

Современная медицина научилась по-разному контролировать боль в родах. Посоветуйтесь со своим гинекологом и подберите тот вариант, который будет наиболее оптимален для вас в этот ответственный период. И помните, что немедикаментозные способы доступны всегда и везде, поэтому ими стоит воспользоваться.

Совместные роды – это возможность проявить любовь и поддержку, а также вместе пережить чудесный момент вашей семейной жизни – рождение малыша!

Вы с нетерпением ждете рождения своего крохи и уже начали готовиться к родам.

Сейчас вам предстоит определиться с тем, где рожать и с кем: самостоятельно или с партнером. Сегодня очень популярны партнерские роды, все больше семей решаются рожать вместе. В нашем родильном доме №2 широко практикуется ведение партнерских (семейно-ориентированных) родов в индивидуальном родильном зале. Партнерские роды считаются современной перинатальной технологией. Специального разрешения на партнерские роды не требуется.

Стоит ли вам с мужем рожать вместе? Какие есть плюсы партнерских родов? Как правильно готовиться к таким родам?

Предлагаем вам сегодня ответы на важные вопросы о партнерских родах вместе с нами.

Плюсы партнерских родов

Партнерские роды – это роды вместе с партнером, т.е. мужем.

Чаще всего партнером в родах становится именно муж. Специалисты отмечают, что партнерские роды имеют свои позитивные стороны.

Плюсы партнерских родов:

- - близкий человек помогает маме пережить роды и легче родить;

- - партнер может помочь справиться с болью во время родов: массаж, слова поддержки;

- - после партнерских родов муж по достоинству оценивает миссию женщины;

- - папа начинает чувствовать ответственность за семью и того маленького человечка, который появился на свет в его присутствии;

- - папа может наблюдать за действиями врачей во время родов;

- - папа после родов может приложить новорожденного ребенка, осуществив контакт "кожа к коже", побыть с малышом сразу после его рождения;

Многие женщины испытывают чувство стеснения, что муж может увидеть ее во время родов на кровати родовспоможения или сам может перенервничать и начать суетиться, задавать лишние вопросы, паниковать и так далее. Но такое поведение может иметь место только в том случае, если папа не подготовлен к партнерским родам – он ничего не знает о периодах родов, о том, что может происходить, о том, как вы можете себя вести и чувствовать. Поэтому мы приглашаем всех будущих родителей на Школу матерей и экскурсию по родильному дому.

Как подготовиться к партнерским родам?

Условия присутствия партнера (супруга) на родах в родильном доме №2:

- желание самой женщины и ее супруга;

- при естественных родах и родорозрешения путем кесарева сечения;

- наличие у супруга документа о прохождения флюорографии с заключением (за последние полгода) ;

- анализы: кровь на сифилис, гепатит B и С, ВИЧ-инфекцию (в течение последнего месяца);

- документ, удостоверяющий личность;

- наличие чистой одежды и сменной обуви;

- одноразовые: медицинский халат, маску и шапочку;

- отсутствие признаков ОРВИ у супруга.

Роды – это ответственный период в жизни каждой пары.

Молоко матери – это идеальное питание для ребенка, который только появился на свет. Специалисты в области детского здоровья рекомендуют кормить малыша исключительно грудным молоком до 6 месяцев, далее рекомендуется вводить продукты прикорма, продолжая грудное вскармливание. В дальнейшем не стоит отказываться от прикладываний к груди, ведь роль грудного вскармливания не ограничивается только поступлением питательных веществ и калорий, оно помогает и в воспитании здорового ребенка. В идеале эксперты рекомендуют продолжать кормление грудью до 1,5-2 лет или до тех пор, пока это устраивает маму и ее малыша.

Основные преимущества грудного вскармливания: польза для матери и ее новорожденного

Пользу грудного молока для ребенка переоценить невозможно. Природа создала этот уникальный продукт для того, чтобы малыш после рождения, в первые месяцы своей жизни, получал идеальное питание, которое покрывает все его потребности в пище и жидкости. Но только пищевой ценностью роль грудного молока не ограничивается. Помимо удовлетворения потребностей ребенка в питании и питье, процесс кормления грудью развивает, защищает от проблем со здоровьем и закладывает основы близких отношений с матерью.

Специалисты выделяют целый ряд преимуществ, которые грудное вскармливание дает для новорожденного и его матери. Кроме того, это доступный, бесплатный и очень удобный способ накормить ребенка в любом месте и в любое время. Грудное молоко полностью готово к употреблению, оно вырабатывается в необходимом объеме и с тем составом, который идеально подходит ребенку в каждый момент времени. Маминым молоком кроха может как утолить жажду, так и насытиться, если он проголодался.

Основные преимущества грудного вскармливания для матери и ребенка

Оценивая ключевую позитивную роль грудного вскармливания с первого дня жизни младенца, специалисты помимо обеспечения потребностей в питании, выделяют еще целый ряд позитивных моментов в отношении здоровья и развития ребенка, и отдельно – положительное влияние на материнский организм.

Почему длительное кормление грудью хорошо для малыша

Можно выделить как минимум восемь ключевых преимуществ кормления грудью для младенца.

1. Поддержка иммунной системы

Наряду с основными питательными веществами и жидкостью, грудное молоко содержит весь необходимый набор витаминов и минералов, а также иммунные клетки, антитела, защищающие малыша от инфекций, и биологически активные компоненты. Они поддерживают работу иммунной системы, особенно в первые месяцы жизни. Молоко, вырабатываемое в первые дни после родов, молозиво, содержит максимальную порцию иммунных компонентов – антител, тем самым защищая малыша.

2. Стимуляция пищеварения

Употребление исключительно грудного молока помогает в развитии и созревании пищеварительного тракта ребенка. Первые порции молозива обладают послабляющим эффектом, помогая опорожнить кишечник от первородного кала (или мекония).

3. Разнообразный уникальный состав

Молоко мамы в своем составе содержит множество полезных соединений – белков, углеводов и разных типов жиров. Они позитивно влияют на развитие всех систем и органов малыша. В каждый прием пищи кроха получает полный набор необходимых питательных компонентов.

4. Развитие мышц и дыхательной системы

При сосании груди задействуются мышцы языка, челюстей, щек и губ. Это помогает в полноценном развитии челюстно-лицевой области и формировании правильного прикуса. При сосании стимулируется правильное развитие дыхательной системы, особенно легких, увеличивается поступление в кровь кислорода за счет более глубоких вдохов. Это важно для развития младенца.

5. Состав материнского молока

Состав материнского молока изменяется по мере роста малыша. Оно содержит белки, жиры и углеводы, которые необходимы для построения новых клеток в теле малыша, весь набор витаминов и микроэлементов, важнейшие соединения, необходимые для развития мозга, становления микробиоты кишечника. Это, например, омега-три жирные кислоты, секреторный иммуноглобулин А, лактоферрин и т.д.

Молоко разделяется на переднюю и заднюю порции, которые имеют разный состав и плотность. Это нужно для того, чтобы младенец мог, как утолить жажду (за счет переднего молока, которое содержит больше воды), так и насытиться (за счет заднего молока, в котором больше жиров), в зависимости от продолжительности каждого прикладывания. Состав молока также изменяется по мере роста ребенка, он существенно отличается в первые недели или через полгода кормления.

6. Помощь в защите от болезней

При кормлении младенцев грудным молоком снижается риск развития патологий пищеварительной системы и органов дыхания, внезапной детской смерти, инфекционных заболеваний. Также ВОЗ приводит данные о том, что грудное вскармливание снижает риск формирования диабета 2-го типа и атеросклеротического поражения сосудов во взрослом возрасте.

7. Формирование тесной связи и чувства близости

При кормлении малыш ощущает тепло тела, запах матери, ее сердцебиение и дыхание. Это позволяет сформировать ощущение близости, защиты и надежности, снимает эмоциональное напряжение, позволяет ребенку быть спокойнее.

Польза ГВ для матери

Помимо этого, можно выделить основные преимущества длительного грудного вскармливания не только для ребенка, но и для самой матери. Среди ключевых преимуществ можно выделить:

Сокращение времени восстановления после родов. Выделение дополнительных порций окситоцина за счет раздражения сосков помогает ускорить инволюцию матки. Это уменьшает риск развития послеродовых кровотечений.

Длительная лактация снижает риск развития рака груди, яичников. Особенно четко это прослеживается для женщин, кормящих грудью более года. У них снижен риск гипертонии, диабета.

Кормление грудью уменьшает вероятность формирования послеродовой депрессии. Общение с малышом и забота о нем улучшают настроение, повышают эмоциональный статус, помогает справляться с депрессивными настроениями.

Коррекция питания и устранение из рациона потенциально вредных продуктов помогают постепенно перейти на принципы ЗОЖ. Лактация расходует дополнительные калории, позволяя женщине быстрее сбросить вес после родов.

Кроме того, периоды кормления малыша дают возможность больше времени проводить рядом с ним, формируя тесную эмоциональную связь.

- Буклет пункт проката, Лифлет материнство, Буклет соцняня [Скачать оригинал]

- Закон Пензенской обл. от 24.04.2024 N 4275-ЗПО Кодекс Пензенской области об административных правонарушениях.docx [Скачать оригинал]

- Закон Пензенской обл. от 13.09.2024 N 4394-ЗПО О запрете склонения к искус прерыванию беременности.docx [Скачать оригинал]

- Банер Ответственное родительство

- Формирование ответственного родительства [Скачать оригинал]

- Памятка о пособиях [Скачать оригинал]

- Банер ЗОЖ

- Информация по пропаганде здорового образа жизни.docx [Скачать оригинал]

- Гипертензивные расстройства у беременных. Преэклампсия. Эклампсия [Скачать оригинал]

- Памятка для родителей Суперсервис «Рождение ребенка» [Скачать оригинал]

- Советы кормящей женщине [Скачать оригинал]

- Профилактика коронавирусной инфекции у беременных [Скачать оригинал]

- Правила безопасной жизни новорожденного [Скачать оригинал]

- Как подготовиться к родам [Скачать оригинал]

- Гигиена беременной женщины [Скачать оригинал]

- Вакцинация во время беременности [Скачать оригинал]

- Профилактика аспирации у детей [Скачать оригинал]